Drei Posaunen, eine Pauke und ein schwarzes Kleid

An einem Freitagnachmittag kaufe ich mir ein neues schwarzes Kleid. Elegant, mit einem tiefen Ausschnitt und einem schwingenden Rock. Es betont meine mittlerweile ziemlich ausgeprägten Kurven, ich fühle mich schön und sexy und selbstbewusst. Und es ist bequem. Es ist das perfekte Chorkleid.

Abends ist Generalprobe. Die erste Probe mit Orchester. Ich stehe hinter drei Posaunen und der Pauke. Es ist ein herrlicher Lärm, ich singe, so laut es mir möglich ist und höre mich kaum noch selbst. Aber ich spüre, wie sich meine Stimme dem großen Klangörper von Chor und Orchester einpasst wie ein Puzzlestück, wie sie eingeht auf die der Sängerinnen und Sänger um mich herum.

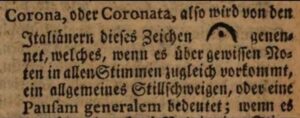

Das sind die besten Momente beim Singen und heute genieße ich sie besonders. Zwei lange Corona-Jahre hindurch war Singen mit größten Umständen verbunden. So groß, dass sie mir die Freude daran fast verdorben hätten.

Am Fenster und in der Schola

Im März 2020, als in meinem und dem Leben vieler anderer Menschen von einem Tag auf den anderen die Pause-Taste gedrückt wurde, schien Gesang das zu sein, was uns in unserer Quarantäne verbinden könnte. Wir bewunderten die italienischen Balkonsänger*innen und die Kirche rief zum gemeinschaftlichen Singen am Fenster auf. Tapfer stellte ich mich in den ersten Tagen der Pandemie pünktlich um 19.00 an das geöffnete Fenster und sang, alleine und a capella, „Der Mond ist aufgegangen“. Meine Stimme hing einsam in der Frühlingsluft. Manchmal ging jemand die Straße hinunter und hob den Kopf. Dann war ich für einen kurzen Moment ein bisschen glücklich, aber die meiste Zeit sang ich gegen Tränen und Halsfrösche an und nach ein paar Tagen hörte ich wieder damit auf.

Wir probierten Chorproben auf Zoom, was für mich überhaupt nicht funktionierte. Eine Zeitlang nahm ich Gesangsunterricht, aber so wirklich froh machte das weder mich noch die junge Musikstudentin, die mich das Lied vom König in Thule in den Bildschirm meines Laptops singen ließ.

Erst als im Gottesdienst der Gesang einer kleinen Schola erlaubt wurde, bekam meine mit mir eingesperrte Stimme eine Chance. Und was für eine!

Ich bin Chorsängerin. Alleine zu singen ist für mich eine sehr, sehr große Herausforderung. In der Schola waren wir zu viert. Das ist fast alleine. Ich beschloss, mutig zu sein und ließ mich auf das Experiment ein. Am Samstagnachmittag übte ich das kleine Choralprogramm, bis ich heiser wurde. Am Sonntag trafen wir uns zu einer kurzen Probe und dann sang ich fast ganz allein für die wenigen Menschen, die sich in den Gottesdienst getraut hatten. Ich stand neben anderen Menschen, spürte ihre körperliche Präsenz und und schwang mich mit ihnen gemeinsam in die Orgelbegleitung hinein. Es war sehr aufregend und sehr schön.

Zum Singen blieb mir die Schaukel

Ich komme aus keiner besonders musikalischen Familie. Aber mir wurde viel vorgesungen und ich sang natürlich auch. Am liebsten im Garten auf der Schaukel. Ich schwang das Schaukelbrett bis fast über die Hecke und sang und sang. Allein, ungestört. Noch heute erinnere ich mich an das große Glück, das sich in diesen Momenten in mir ausbreitete.

Dann kam ich in die Schule. Ich war groß für mein Alter, hatte kurzgeschnittene Haare und trug Faltenröcke und Rollkragenpullover. Auf Fotos von damals finde ich das kleine Mädchen von damals sehr hübsch, aber ich war tatsächlich nicht besonders niedlich und mädchenhaft. Und meine Stimme war tief, ich näselte und brummte. Meine Grundschullehrerin ließ mich nach vorne kommen und vor der Klasse vorsingen. Dann fällte sie ihr gnadenloses und endgültiges Urteil. Ich konnte nicht singen. Wenn die anderen Kinder sangen, durfte ich malen oder lesen. Zum Singen blieb mir die Schaukel.

Knapp vierzig Jahre später hatte meine Tochter das gleiche Problem. Sie hatte eine tiefe Stimme und brummte beim Singen. Das passiert, wenn man seine Resonanzräume in der Brust und im Kehlkopfbereich noch nicht gefunden hat. Die Leiterin des Kinderchors übte mit ihr und nach zwei Monaten war das Brummen für immer verschwunden und die Stimme meiner Tochter war klar und schön. So kann es also auch gehen.

Im Schulchor und am Klavier

Mit zehn Jahren fing ich an, Klavier zu spielen. In der fünften Klasse drückte man mir eine Geige in die Hand, weil man Nachwuchs für das Schulorchester brauchte. Auf dieser Geige habe ich bis zum Abitur vollkommen talentfrei herumgekratzt. Es war eine der sinnlostesten Investitionen in meine Ausbildung. Mit 13 wollte ich in den Schulchor, um das Weihnachtsoratorium singenzu können. Dabei konnte ich doch gar nicht singen! Mit Ach und Krach bestand ich das Vorsingen und wurde probehalber aufgenommen. Im Alt. Da landeten meistens die Mädchen, die „nicht gut genug waren“ für den Sopran. Es war mir egal.

Wir probten ab Schuljahresbeginn, das war in Schleswig-Holstein Ende Juli. Ich erinnere mich, wie ich in Sommerkleid und Sandalen im sonnendurchfluteten Musiksaal saß und „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“ sang. Bis Weihnachten war es fast ein halbes Jahr. Wir probten jede Woche, verbrachten drei Tage in einem Schullandheim und ich saß stundenlang am Klavier und übte. Meiner Stimme ging es von Tag zu Tag besser. Sie blieb tief, aber sie wurde voller und sicherer und irgendwann verschwand das Brummen. Die Aufführungen dieses ersten Weihnachtsoratoriums in der Kirche waren ein Traum.

Ich blieb im Schulchor bis ich die Schule verließ. Am liebsten hätte ich die Geige aufgegeben und nur noch gesungen. Wie schön war es, Musik zu machen ohne ein Instrument zwischen mir und der Welt zu haben. Aber, so lautete das Credo meiner Mitmenschen, was man einmal begonnen hat, das führt man auch zu Ende. Und hatte die Grundschullehrerin nicht gesagt, ich könne gar nicht singen? War meine Stimme nicht viel zu tief? Und zu näselnd? Und sang ich nicht hin und wieder einfach falsch?

Bis heute verstehe ich nicht, warum es schlimmer zu sein scheint, einen falschen Ton zu singen als auf dem Klavier eine falsche Taste zu drücken.

Immerhin durfte ich im Schulchor bleiben. Dort sang ich Motetten und Kantaten, einmal sogar den „Messias“ und einen neoromantischen schwedischen Schmachtfetzen, „Förklädd Gud“ von Lars-Erik Larsson, der mein Backfischherz vollkommen verzauberte. Dann kamen andere Dinge in mein Leben. Ein Chor war nicht mehr darunter.

Stiftskirchenkantorei

Meinen Kindern habe ich stundenlang vorgesungen. Ich sang beim Bügeln, beim Putzen, beim Kochen. Manchmal spürte ich dasselbe Glück wie früher auf der Schaukel. Aber mit anderen Menschen gemeinsam sang ich nur noch im Gottesdienst. Es war ein guter Grund, um in die Kirche zu gehen.

Dann wurde mein großer Sohn konfirmiert und ein kleiner Elternchor studierte einen einfachen Satz ein. Es fühlte sich an wie Heimkommen. Eine Woche später saß ich in der Kantorei der Stiftskirche Tübingen. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Dieser große Kirchenchor ist bis heute meine musikalische Heimat und eine der größten Kraftquellen in meinem Leben.

Ich kann noch so müde, erschöpft und entnervt sein – eine Chorprobe versetzt mich jedes Mal in gute Laune und macht mich wieder wach und frisch. Wer singt, kann nicht denken und schon gar nicht grübeln. Aber das, was man singt, fällt geradewegs ins Herz.

Singen macht glücklich

Einer meiner allerliebsten Chorsätze ist die zweichorige, fünfstimmige Motette „Ich lasse dich nicht“ von Johann Sebastian Bach. Sie stand im Herbst 2015 auf unserem Probenplan. Mir ging es nicht gut. Ich hatte zuviel Arbeit, Liebeskummer und dann kam der 13. November und die Terroranschläge in Paris. Die ganze Nacht saß ich vor dem Laptop, verfolgte die Nachrichten im Live-Ticker und wartete auf Nachrichten von Freund*innen in Paris. Dabei hörte ich in Dauerschleife diese Musik: „Ich lasse dich nciht, du segnest mich denn.“ Eine schwerelose, elegante Musik voller Sehnsucht und Zuversicht. . All meine Angst, meine Unsicherheit, mein Zorn, meine Traurigkeit flossen in diese Klänge und lösten sich in ihnen auf.

Sorge um meine Lieben, Existenzängste, Überforderung, Einsamkeit. Irgendjemand hat immer dagegen ankomponiert und es ist ungeheuer befreiend, sich all diese schweren Gefühle vom Leib zu singen. Es funktioniert tatsächlich immer. Nichts tröstet so sehr wie der eigene Gesang.

Umgekehrt geht es natürlich auch. Es gibt keine bessere Ausdrucksmöglichkeit für Lebensfreude, Glück und alles Schöne im Leben. Es gibt keine reinere Weihnachtsfreude als in dem Moment, in dem ich auf der Orgelempore stehe, mit dem Rücken am Orgelprospekt, und in das Fortissimo der Orgel „Oh du Fröhliche“ singe. Ich bin wandern gegangen und habe Lieder von Felix Mendelssohn in den Wald geschmettert: „Oh könnt ich fliegen wie Tauben dahin!“ Das sind kostbare Momente.

Probenarbeit

Ebenso kostbar ist das Arbeiten mit der Musik. Am allerschönsten auf Probenwochenden, wenn ich mich ausgeruht und konzentriert auf die Musik einlassen kann.Wenn Zeit genug ist, sich intensiv mit einzelnen Intonationen und Phrasierungen zu befassen und man gemeinsam immer intensiver in das Klangerlebnis eintaucht. Wenn man einen ganzen Tag lang richtig atmet. Am allerschönsten ist das natürlich in passender Umgebung, in oberschwäbischen Klöstern oder an anderen besonderen Orten.

Ganz wunderbar sind auch die letzten Proben vor einem Konzert. Wenn zum ersten mal mit Orchester geprobt wird und sich alles zum ersten Mal richtig vollständig anhört. Oft genieße ich diese Haupt- und Generalproben fast mehr als die Konzerte. Wir singen und spielen da nur für uns oder für ein paar zufällige Zuhörer, es geht noch gar nicht darum, etwas aufzuführen. Auch das sind kostbare Momente.

Ich erinnere mich an eine Probe, in der wir nicht in den einzelnen Stimmen standen, sondern bunt im Raum verteilt. Ich stand zwischen einem Tenor und einem Bass und musste sehr, sehr aufpassen, um meine eigene Stimme neben den beiden markanten Männerstimmen zu halten. Ich konnte mich nicht mehr in „meinem“ Alt verstecken. Es war schwierig und wundervoll, die eigene Stimme so intensiv zu hören und gleichzeitig wirklich gemeinsam zu singen.

Kirchenchor-Repertoire

In dem guten Dutzend Jahren, die ich mit und in meiner Kantorei verbracht habe, ist einiges an Musik zusammen gekommen. Auf meinem Klavier liegt ein beeindruckender Stapel Klavierauszüge und Chormappen. Darunter mehrere Weihnachtsoratorien, die Schöpfung, der Messias und das Requiem von Mozart, in dem wirklich jeder einzelne Ton von vollendeter Schönheit ist.

Aber auch spätromantische Oratorien britischer Komponisten, die wie Filmmusik klingen und einfach ungeheuer viel Spaß gemacht haben. Chorsängerins Liebling Felix Mendelssohn und seine Schwester Fanny. Vivaldi, der in seinem venezianischen Nonnenkloster für eine Altistinkomponiert hat, die ungefähr denselben Stimmumfang wie ich hatte. Er hat mir seine Musik regelrecht auf die Stimmbänder geschrieben und ich bin ihm deswegen sehr dankbar.

Ganze Stapel von Bach-Kantaten und Schütz-Motetten. Und einmal sogar eine Uraufführung. Die „Graue Passion“ von Klaus Sebastian Dreher war ein echtes Highlight. Wir sangen, rätschten Rätschen, kratzten auf Steinplatten herum und traten auf Säcke voller Kieselsteine. Das Ergebnis war beeindruckend.

Weitersingen

Es war unvorstellbar, einfach so mit dem Singen aufhören zu müssen. Und noch unvorstellbarer, dass Singen lebensgefährlich sein könnte. Das, was so gut tut, so glücklich macht – das war plötzlich verboten. Monatelang. Auch die ersten zaghaften Proben, mit Masken vor dem Mund, alleine in einer Kirchenbank, nach Stimmen getrennt, machten mich so traurig, dass ich lieber ganz wegblieb.

Jetzt singen wir wieder. Wir treffen uns wieder am Donnerstagabend im Gemeindesaal, fahren wieder in das schöne oberschwäbische Kloster, geben wieder Konzerte. Das neue Kleid war eine gute Investition.

Gleichzeitig merke ich: Ich singe nicht mehr wie vor der Generalpause, in die uns die Pandemie geschickt hat. Es ist nicht nur die fehlende Übung. Ich bin älter geworden und meine Stimme leider auch. „Der Kehlkopf ist ein sekundäres Geschlechtsmerkmal“ hat mir eine Stimmbildnerin gesagt. Ich singe noch tiefer als früher. Manchmal verkrampfen meine Stimmbänder und ich produziere nur noch ein heiseres Krächzen.

Ich singe einfach trotzdem. Beim Kochen und Putzen, am Klavier, im Gottesdienst. Vielleicht finde ich irgendwo eine Schaukel. Was vor 45 Jahren funktioniert hat, wird auch jetzt funktionieren. Ich werde meine Stimme wiederfinden. Sie wird vielleicht anders sein als früher. Aber ich lasse meiner Grundschullehrerin nicht das letzte Wort.

3 Antworten

Sehr schöner Blogbeitrag, danke, dass Du ihn mit uns teilst. Leider kann ich nicht richtig singen, bzw mein Stimm/Sprach-Coach hat mir gesagt, dass ich eher ein Bariton-Sänger wäre, nur müsste ich üben und meine eigene Stimme finden, erst dann entwickelt sich auch das Selbstbewusstsein, singen zu können.

Das werde ich auch mal wieder angehen zwischen den Feiertagen im Urlaub im neuen Haus.

Danke für den Kommentar – WEihnachten ist eine gute Möglichkeit, mal wieder zu singen! Und je mehr man singt, desto mehr kommt man auch der eigenen Stimme auf die Spur. Viel Spaß dabei!